Hasta inicios del siglo pasado, fue común entre los yuquis un sistema de estratificación social de amos y esclavos, o por herencia u orfandad. Pero luego de la influencia de los evangelizadores se conformó la típica familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos) de pareja monogámica.

Cuenta Teobaldo Noé sobre sus ancestros: “La historia dice que nosotros estábamos en cuatro departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y una parte del Beni. En ese tiempo nuestros antepasados eran bastante ingenuos y humildes. Vivíamos como nómadas, de un lado a otro, porque el territorio era muy grande y muy rico a la vez”.

Los yuracaré andan siempre en busca de la Loma Santa, la tierra sin mal que, según su mitología, Dios les tiene predestinada para que se acaben las injusticias.

“Son una etnia bastante bien organizada, que mantiene sus formas tradicionales de cultivo, aunque en los últimos años se han visto obligados a limitar aún más su territorio, principalmente por la migración hacia el norte de Cochabamba, lo cual los ubica en territorio casi moxeño”, explicó el antropólogo Milton Eyzaguirre.

La mayor aspiración de la gente, y que se transmite de generación en generación, es vivir en paz y libertad. “Cuando empieza la colonización (...), el pueblo fue replegándose hasta lo que hoy es el trópico de Cochabamba, y cuando llegaron acá los curas jesuitas tenían una costumbre de agrupar a la gente, y llevaron a mis abuelos a lo que es Villa Tunari, donde les enseñaron y cambiaron en muchas cosas.

Pero como no era la costumbre de los yuras vivir así, todos juntos en un solo lugar, el trabajo y el ambiente les afectaron y poco a poco se fueron dispersando, unos al río Ichilo, otros nuevamente al Sécure, ya en el Beni”.

En su constante ir y venir y más allá de la influencia católica y social, los yuracarés siguen su infatigable peregrinar tras su particular paraíso. La imagen de la superioridad se entremezcla, como en la mayoría de los pueblos, con los preceptos católicos.

Teobaldo acaba su relato: “Como todo eso ha pasado, yo no entiendo por qué la gente yuracaré no es conocida en todo el país. Yo he oído a los que vienen a conocernos, a investigarnos, que hay mucho de historia escrita sobre nosotros, pero aun así parecería que seguimos escondidos, ¿yo no sé por qué será?”.

A inicios de los años 90, tras muchas promesas incumplidas y peticiones postergadas, los yuracarés efectuaron, junto con otros pueblos, la famosa "Marcha por el territorio y la dignidad”. Quizá una más de sus caminatas en busca de aquel utópico Edén.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.809. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia) (2004): 3.440.

Ecorregión: Amazonia.

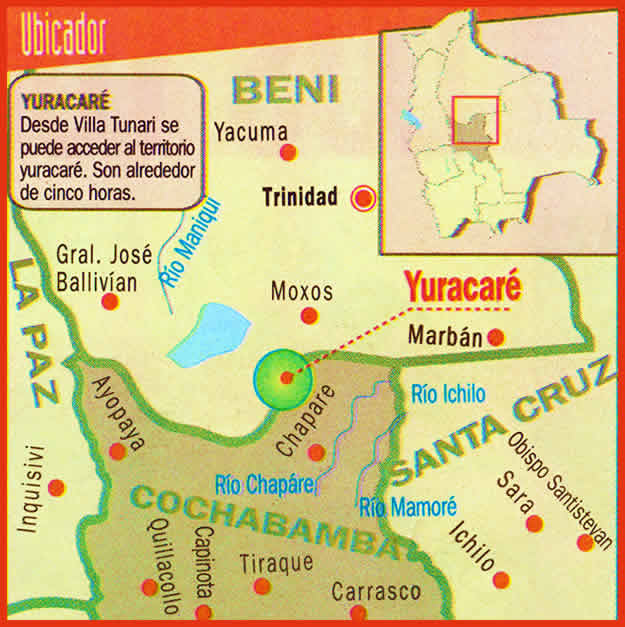

Departamentos: Cochabamba y Beni.

Provincias: Chapare, Carrasco y Moxos.

Municipios: Villa Tunan, Chimoré y Puerto Villarroel.

Comunidades: Ibare, Nueva Cotoca, Galilea, La Misión, La Boca, Santa María, Puerto Cochabamba, Nueva Esperanza y otras.

Idioma: Yuracaré

Actividad Principal: Agricultura.

Productos: Maíz, arroz, cítricos, café, maní, frijol, zapallo, yuca y plátano.

Vías de acceso: Terrestre: Desde Sinahota hasta Puerto Cochabamba y de Puerto Cochabamba a la Comunidad la Misión, camino de tierra. Fluvial: la vía de acceso fluvial se realiza desde Puerto Cochabamba, navegando por el río Chapare. Las comunidades yuracaré de la zona baja se conectan con la ciudad de Trinidad a través del río Mamoré.