Los pueblos chipaya, murato e hiruito, todos asentados en el territorio de Oruro, a orillas de los lagos Uru Uru y Poopó, están encasillados como un solo grupo étnico. Su trascendencia siempre fue muy escasa a raíz del dominio expansivo aymara que perduró durante todo el tiempo de la Colonia.

No obstante estas condiciones evidentemente desfavorables, las costumbres y pureza se mantienen casi intactas, más allá de la escasa densidad poblacional, factor que terminó por diluir a tantas culturas que optaron por asimilarse a las más grandes y cercanas, o en su defecto, migrar a las ciudades.

El estudioso Federico Aguiló encuentra una paradójica explicación para este fenómeno. “Los urus encuentran, modernamente, un resquicio de reivindicación favorable al mimetizarse cultural-mente con los aymarás, como único refugio, a la vez, para subsistir”.

Según la experiencia del antropólogo Ricardo Ulpiona, “los urus realizan ritos en todas sus actividades cotidianas, que son las más importantes, pues forman parte del ciclo de vida, trabajo, alimentación. Es así que actos como la caza, la agricultura, la pesca y la construcción de viviendas, en los que se va gran parte de su tiempo, además de la comercialización, están necesariamente antecedidos por rituales espirituales, ya sean privados o colectivos”.

Costumbres

Los putukus (viviendas en forma de conos típicas de los urus) siguen erguidos en los salitrales orureños y, como hongos, se los ve dispersos en el área rural de Chipaya. Pero el pueblo central ya se urbanizó y cambió su fisonomía; ahí brillan las calaminas, las casas las hicieron rectangulares y les pusieron ventanas con vidrios.

El corregidor de Chipaya, Nicolás Felipe, calcula que hay 1.500 personas en su territorio. No es muy hospitalario ante el requerimiento de reporteros, porque cree que pierde el tiempo dando información a los forasteros. “Vivimos de nuestro ganadito, sembramos quinua y a veces papa”, relató y luego se excusó de seguir conversando porque tenía mucho trabajo.

Más acogedor es Francisco Mamani, jilacata de Aransaya, uno de los cuatro ayllus chipaya. El líder no se hace problemas en tocar su pututu para demostrar que es el medio con el que convoca a los pobladores en caso de reuniones.

Pese a la solidez de los chipaya, cuya población no crece aceleradamente pero tampoco merma, no deja de ser un pueblo arrinconado en una inhóspita parte de la geografía nacional y en vías de ser asimilado por la cultura moderna.

El territorio chipaya es comunitario; muchos tienen una vivienda en el pueblo y conservan su putuku en el campo, adonde van a pastorear a sus animales y a sembrar cereales.

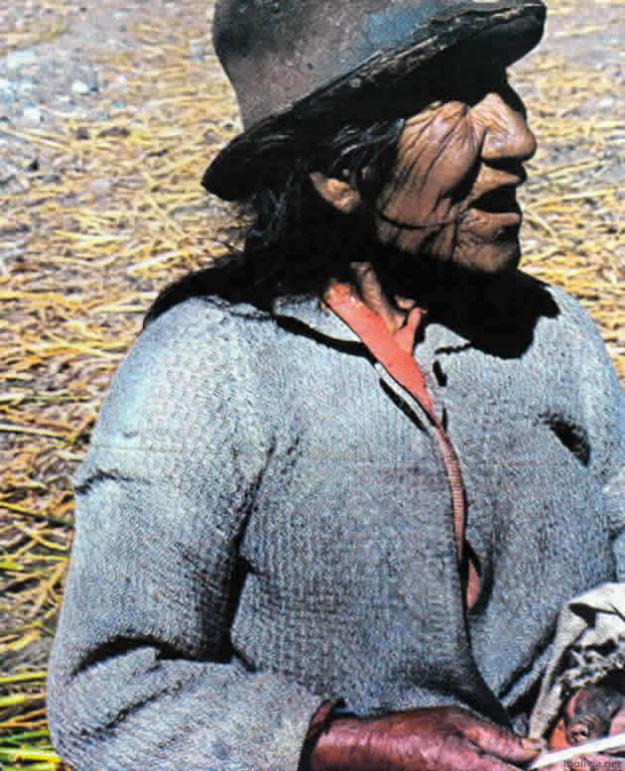

Los más ancianos se resisten a salir de los ranchos y no quieren saber de cambiar sus tejidos de lana por la ropa de algodón o de nailon; las mujeres siguen haciéndose decenas de simbas en el pelo y, como antes, caminan descalzas. Tampoco han cambiado las condiciones de vida en el campo; los putukus mantienen sus estrechas dimensiones y adentro duermen los chipayas sobre los cueros de ovejas tendidos en el suelo; ahí mismo procesan y consumen sus alimentos y no poseen ningún tipo de mueble. Ni hablar de servicios básicos en las viviendas rurales, porque no existen.

Datos

Habitantes: Censo INE (2001): 1.795. Censo Conniob (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia) (2004): 2.480.

Ecorregión: Andina.

Departamento: Oruro.

Provincias: Ingavi, Atahuallpa, Cercado, Poopó, Avaroa, Sebastián Pagador, Ladislao Cabrera y Sur Carangas.

Municipios: Chipaya, El Choro, Poopó, Pazña, Challapata, Santuario de Quillacas, Santiago de Huari, Pampa Aullagas, Andamarca y Toledo.

Comunidades: Llapallani, Vila Ñeque, PuñakayTinta María.

Idioma: Chipaya

Actividad Principal: Agricultura, cría de animales domésticos y artesanía.

Productos: Pejerrey, q'arachi; quinua.

Vías de acceso: Terrestre: a las comunidades chipaya se accede por el camino carretero Oruro-Pisiga, que une a las poblaciones de Toledo, Huachacalla y Escara. A la comunidad Hiruito se llega por la carretera La Paz-Desaguadero, desviándose a pocos kilómetros del tramo Desaguadero que une esta vía principal con el camino a Jesús de Machaca.